En novembre 2022, l’irruption d’une technologie rendue accessible au grand public gratuitement a pulvérisé tous les records d’adoption de l’histoire. Les Chatbots alimentés par des grands modèles de langage, popularisés par ChatGPT, ont atteint 1 million d’utilisateurs en seulement 5 jours, là où il a fallu des années à des géants comme Netflix ou Facebook pour atteindre cette même affluence.

Deux mois plus tard, ils comptaient 100 millions d’utilisateurs…

D’abord rendus disponibles à un large public sous forme d’agents conversationnels, avant de se propager dans chacun de nos outils numériques sous la forme de fonctionnalités “augmentées” par l’IA (OS, suite bureautique, outils de productivité, plateformes sociales, plateformes de contenus, assistants domotiques, etc..), ces technologies d’“Intelligences Artificielles Génératives” posent de nombreuses questions quant à leurs impacts concrets sur la société. Parmi ceux-ci, la question de l’évolution des infrastructures du système numérique pour lui permettre d’encaisser cette charge de calculs sans aucun précédent présente déjà de grands défis. On peut citer la question de la juste répartition des capacités de calcul offertes par les nouvelles générations d’accélérateurs d’IA, de la capacité des réseaux électriques locaux à fournir la puissance nécessaire à leurs fonctionnements et les impacts environnementaux divers qui en découlent.

Dans la continuité de son travail visant à éclairer les impacts du numérique, le Shift Projet dévoile ce 1er octobre son tout nouveau rapport “Intelligence artificielle, données, calculs : Quelles infrastructures dans un monde décarboné ?”.

Fruit du travail d’une quinzaine d’experts en soutenabilité et en technologie pendant plus d’un an, ce rapport explore les ramifications des impacts énergie-climat des systèmes d’IA et lance des pistes de réflexion sur l’évolution de ces derniers et les décisions à prendre afin d’en limiter l’ampleur. Davidson est très fier d’avoir contribué à l’élaboration de cette nouvelle brique dans la connaissance des impacts de l’intelligence artificielle, afin d’en aborder, en tant qu’acteur du numérique en position de conseiller de nouvelles architectures technologiques pour répondre aux usages de ses clients, les enjeux avec la plus grande rigueur scientifique.

La trajectoire matérielle insoutenable du cloud

Le premier constat est celui d’une matérialité bien réelle et croissante du système numérique. Loin du mythe de l’immatérialité, le déploiement de l’IA repose sur des centres de données, des infrastructures physiques dont la consommation énergétique connaît une croissance exponentielle. Malgré une croyance tenance dans l’industrie, le rapport établit que les gains en efficacité, longtemps suffisants pour absorber la hausse des usages, sont désormais, depuis le tournant des années 2020, largement insuffisants pour les compenser.

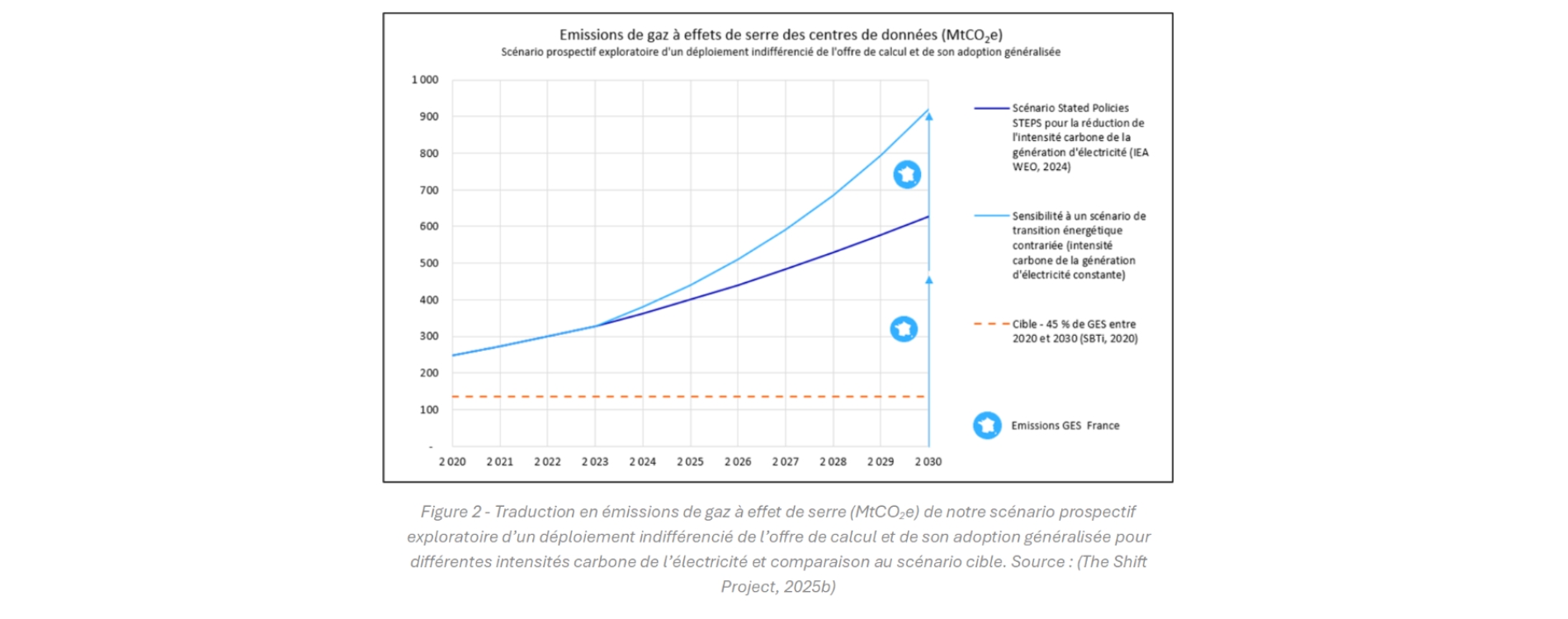

Cette trajectoire est devenue insoutenable. Les projections montrent que d’ici 2030, les émissions mondiales de gaz à effet de serre des centres de données pourraient atteindre un volume équivalent à deux fois les émissions annuelles totales de la France. Cette dynamique engendre un “mur énergétique” : dans plusieurs régions du monde, la demande électrique des nouveaux centres de données est si forte qu’elle contraint les opérateurs à relancer massivement des infrastructures fossiles (gaz, charbon), allant à l’encontre de tous les objectifs de décarbonation.

L’IA Générative, accélérateur de la consommation énergétique des centres de données

Si la tendance était déjà préoccupante, l’émergence de l’IA générative a agi comme un puissant accélérateur. Ce “moment IA générative” a provoqué une explosion de la demande en puissance de calcul qui devient le principal moteur de la consommation énergétique du secteur.

La part de l’IA dans la consommation électrique totale des centres de données, estimée à environ 15 % en 2025, devrait grimper à plus de 55 % d’ici 2030. Cette croissance est alimentée par une boucle de rétroaction systémique :

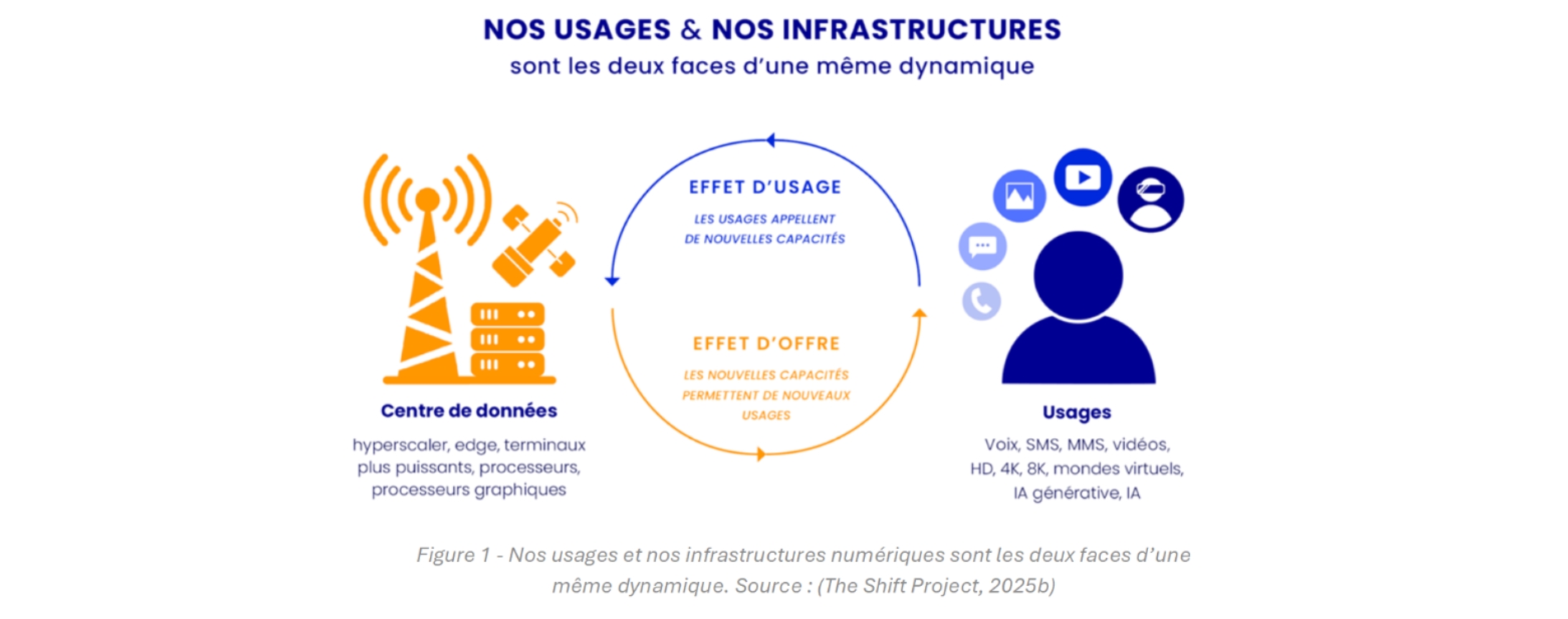

La volonté de développer les nouveaux usages promis par le « moment IA générative » justifie le déploiement de nouvelles capacités techniques (amélioration des capacités des processeurs, augmentation des capacités des baies de serveurs, déploiement des centres de données etc.) : c’est l’effet d’usage ; Il est décuplé par la promesse de retours sur investissements considérables pour les acteurs qui sauront surfer sur la vague IA.

· Le déploiement de nouvelles capacités techniques entraîne le développement de nouveaux usages (possibilité d’avoir accès rapidement et simplement à une réponse ou une image produite grâce des capacités de calculs très importantes etc.) : c’est l’effet d’offre. Il est décuplé par le besoin de rentabiliser les

investissements considérables engagés par les acteurs qui détiennent les infrastructures d’IA.

Cette spirale auto-entretenue, si elle n’est pas maîtrisée, nous enferme dans un modèle de croissance incompatible avec les limites physiques de notre planète.

Le risque d’un conflit d’usage énergétique pour l’Europe et la France :

L’une des conclusions majeures de ce travail, c’est qu’à l’échelle, la consommation électrique future des centres de données n’est pas correctement intégrée dans les scénarios de planification de nos systèmes énergétiques.

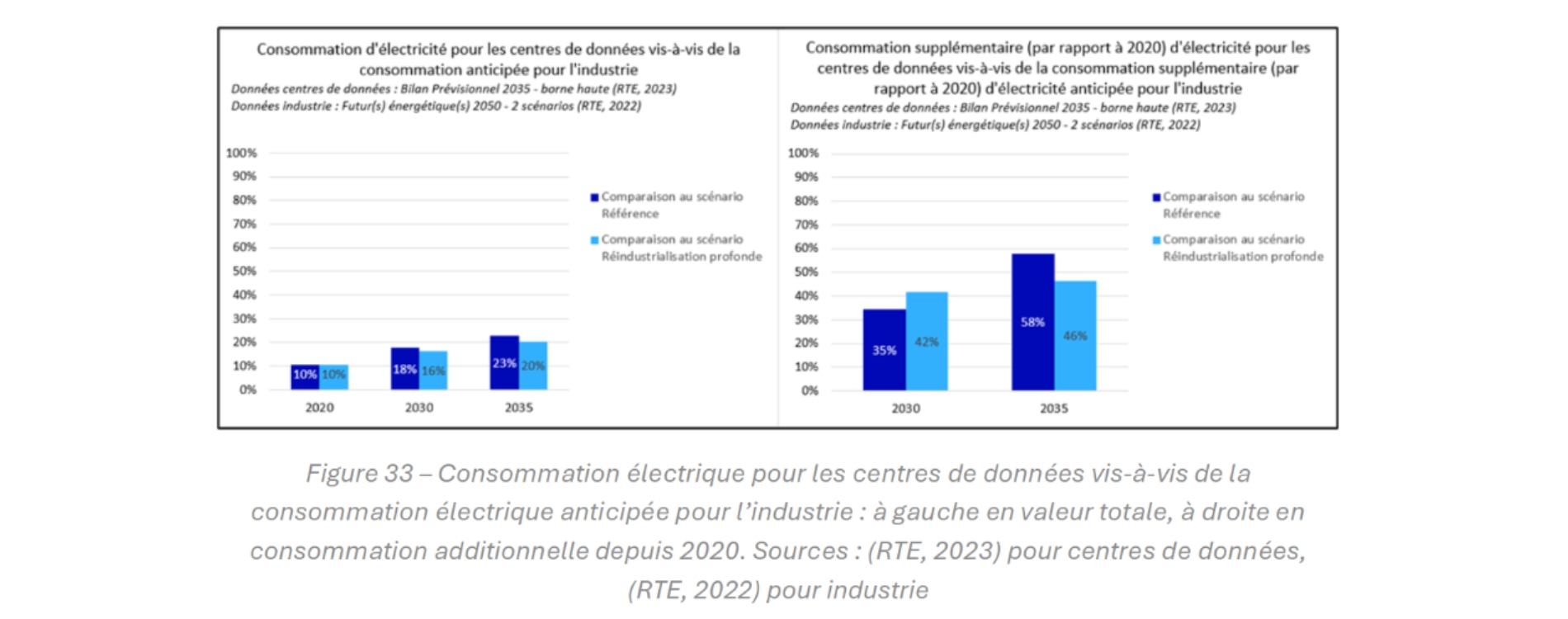

Nous nous dirigeons ainsi vers un conflit d’usage majeur. Le rapport estime que la consommation additionnelle des centres de données pourrait capter entre 10 % et 23 % de toute l’électricité supplémentaire que RTE prévoit de mettre sur le réseau d’ici 2035. Autrement dit, une part significative de notre nouvelle production bas-carbone, indispensable pour électrifier les transports ou décarboner l’industrie, serait en réalité détournée de sa mission première pour alimenter les data centers. La consommation de ces derniers en France pourrait ainsi passer de 2 % de l’électricité nationale aujourd’hui à plus de 7,5 % en 2035, mettant directement en péril l’atteinte de nos objectifs climatiques par substitution de cette énergie aux secteurs qu’il faudrait décarboner pourtant en priorité.

Comment piloter la transition ? Les leviers pour imaginer une IA soutenable

Face à ce diagnostic, le Shift Project ne se contente pas d’alerter. Il propose une boussole pour l’action, afin de réorienter l’IA et le numérique vers un futur compatible avec nos engagements climatiques.

Quatre familles d’actions sont identifiées :

1. Mesurer pour savoir de quoi on parle : Il est urgent de mettre en place des indicateurs publics robustes. Sans mesure transparente, toute discussion sur la “sobriété” ou l'”efficacité” est aveugle.

2. Planifier la sobriété : La sobriété n’est pas une option morale, mais une contrainte physique. Le rapport appelle à définir un budget carbone et énergie pour le secteur numérique dans la stratégie nationale. Le déploiement de nouveaux data centers doit être conditionné par le respect de ce budget.

3. Optimiser sans naïveté : L’écoconception et le recours à des IA “frugales” sont nécessaires, mais ne suffiront pas si le volume des usages explose via une généralisation et une systémisation des recours à l’IA. L’optimisation ne résoudra pas le problème de l’échelle. (#Paradoxe de Jevons)

4. Former au monde fini : Former les ingénieurs, les développeurs et les décideurs à cette réalité physique. On ne peut pas concevoir des systèmes technologiques pour un monde infini avec des ressources qui, elles, ne le sont pas.

Conclusion

Le message Shift Project est un appel à la lucidité : poursuivre le déploiement actuel de l’IA “quoi qu’il en coûte” en ne considérant que ces impacts bénéfiques éventuels (restant à prouver) et en restant aveugle à ses impacts négatifs probables (explorés dans ce rapport) sous mène à une impasse. Il est impératif de renverser la logique actuelle qui consiste à foncer tête baissée dans l’adoption massive de l’IA sans en considérer l’ensemble des effets systémiques “apriori”.

Ce ne sont pas à nos systèmes énergétiques et à nos objectifs climatiques de s’adapter à une trajectoire technologique subie, mais bien au déploiement de l’IA de s’inscrire dans les limites d’un monde en voie de décarbonation.

En tant qu’acteur du numérique, Davidson assume sa part de responsabilité. Ce rapport confirme notre engagement pour une approche responsable du numérique, en cohérence avec la trajectoire que nous nous sommes fixés lors de la convention des entreprises pour le climat de 2022.

Notre rôle est d’accompagner nos clients et notre écosystème dans la conception d’architectures technologiques qui s’inscrivent dans un monde soutenable, en objectivant les besoins et en évaluant les impacts de chaque choix.

Pour approfondir ces enjeux, nous vous encourageons à consulter le rapport complet disponible dès le 1er octobre 2025 sur le site du Shift Project : https://theshiftproject.org/publications/intelligence-artificielle-centres-de-donnees-rapport-final/.